持株会社活用のデメリット① ~資金負担が増加する可能性~

最近、未上場企業でも、グループ会社の頂点企業が、「〇〇ホールディングス」という名称の持株会社になっているケースが増えてきました。

未上場企業でも、複数の会社でグループ経営をされている場合には、持株会社化により効率的な経営等の効果があるケースも考えられます。

ただ、多くの未上場企業は、経営上の必要性から、持株会社化を検討しているのではなく、事業承継対策のために検討しているのではないでしょうか。

以前より、金融機関や税理士、コンサルティング会社から「持株会社を活用した事業承継対策」が提案されています。

メリットについては、すでに金融機関等から丁寧なご説明があったと思いますので、このコラムではデメリットについてご説明します。

持株会社に譲渡した場合、資金負担が増加する可能性

下記は、デメリットを考える場合の前提条件です。

<前提条件>

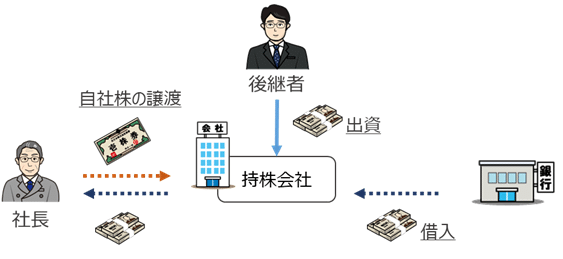

・後継者の出資により持株会社を設立する

・社長は自社株を持株会社に譲渡する

・持株会社は、自社株購入資金を金融機関から借り入れる

・社長の資産は、自社株のみ。

自社株を相続した場合の相続税を、後継者は自己資金では納税できない。

したがって、会社が後継者の資金調達を支援する必要がある

・相続税率は、最高税率である55%とし、基礎控除等は考慮しない

このケースで、会社が後継者の資金調達を支援する金額を考えてみます。

会社は、社長が所有している自社株の総額について、資金を準備する必要があります。

例えば、社長が所有している自社株の評価額が1億円であれば、1億円の資金が必要になります。

つまり、自社株の評価額の100%の資金が必要になるということです。

相続で自社株を渡した場合との比較

一方、社長が相続で自社株を後継者に渡した場合に、資金の負担額はどうなるでしょうか。

後継者が納税しなくてはならない自社株にかかる相続税は、自社株の評価額に相続税率(最高税率55%)を掛けたものです。

つまり、自社株の評価額×55%です。

ここで、前提条件にあるように、自社株を相続した後継者は、自己資金で相続税を納税できないので、何らかの方法で、資金を捻出しなくてはなりません。

この場合、相続した自社株を会社が買い取る(金庫株)ことは、よく用いられる方法です。

通常の場合、個人が非公開株式を発行会社に売却した場合、みなし配当として扱われ、総合課税対象で最高税率55%となりますが、相続開始後3年10カ月以内であれば、分離課税対象となり約20%の税率となる特例があります。

そこで、後継者が譲渡金額の20%の納税した上で、自社株の評価額×55%が手取り額となり、相続税の納税が可能になるように、この20%の税金を考慮して、譲渡額を決める必要があります。

その計算式は下記のようになります。

(自社株の評価額×55%)÷(100%-20%)

これを、まとめますと、下記のようになります。

少しややこしくなってしまったかもしれませんが、会社が後継者のために資金調達を支援する金額は、

- 持株会社に譲渡する場合には、自社株の評価額 × 100%

- 相続で後継者に渡す場合には、自社株の評価額 × 68.75%

ということです。

これだけを見ると、自社株を持株会社に譲渡することは、相続で渡すことと比較してデメリットがあることがおわかりいただけると思います。

ただし、両者の方法の比較は、単純ではありません。

なぜなら、上記のご説明は、現時点での持株会社への譲渡と現時点の相続を比較しているからです。

個人間で自社株を渡した方が、資金負担が小さいからと考えて相続で自社株を渡そうと計画していても、将来、株価が上がった場合には、上記比較のようにはならず、持株会社への譲渡の方が得になることもあります。

結局どちらの方法が良いのか?

将来の予測は簡単ではありませんが、現在の業績から株価上昇の可能性、社長のご年齢から相続発生の想定年数などを総合的に考えて検討する必要があります。

例えば、ご高齢の社長であれば、相続発生までの期間は短いと想定されるため、株価上昇の可能性は低いかもしれません。

その場合には、上記の比較のようになる可能性が高いと考えられます。

したがって、定期的に業績や株価を把握しながら、持株会社に譲渡するのか、相続で渡すのかを検討する必要があるでしょう。

その他の検討事項

尚、今回は、話が複雑になるので、説明を省略しましたが、持株会社への譲渡と個人間の相続では、自社株の評価方法が異なり、持株会社への譲渡の方が、評価額が高くなることもあります。

これにつきましては、次回のコラムでご説明します。

◇◆コラムの更新情報は、twitterでご案内しております◆◇

https://twitter.com/Crosslink_adv

■事業承継対策について、基礎から理解したい方におすすめです。